Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах №12, стр. 63-88 |

Друзья и встречи |

|

С Николаем Тимофеевичем Смирновым – родным братом моего учителя по физике я познакомился уже после службы в Советской армии. Встреча эта произошла в помещении редакции «Вышневолоцкая правда» на проспекте Советов в конце 60-х годов. К юбилейной дате Вышнего Волочка Иван Васильевич Петров подготовил книгу «Город на древнем волоке», где прямо на обложке был напечатан герб Вышнего Волочка, созданный Николаем Тимофеевичем Смирновым по всем законам этого жанра и который был выпущен отдельным значком к 200-летию города. Николай Тимофеевич был преподавателем истории в школе, работал и в местной газете, занимался краеведеньем. Прекрасно знал не только историю города в далеком прошлом, но и более близкую к нам по времени, связанную с революционным прошлым и до наших дней. В то время он был вхож во все кабинеты вышестоящих чиновников, имел доступ в партийные архивы области. Его ценили как умного, хорошо эрудированного человека, чья помощь была необходима чиновникам-функционерам, занимающим высокие партийные посты. Николая Тимофеевича приглашали постоянно на юбилеи и торжественные мероприятия, где его баловали не только водочкой, но и черной и красной икрой, балычками и окорочками, семгой и севрюгой. Это продолжалось до той поры, пока Николай Тимофеевич вел трезвый образ жизни и не общался с самыми низами нашего общества, что обитают в пивных и кафе после тяжелого трудового дня по вечерам. |

Н.Т. Смирнов |

Николай Тимофеевич знал множество «секретов» партийных руководителей, которые не очень-то таились от него на выездных пикничках, устраиваемых, как правило, на природе: на островах водохранилища или в другом укромном месте. Так бы это и продолжалось дальше, если бы Николай Тимофеевич не стал злоупотреблять с зеленым змием. Тутто партийные руководители немного всполошились: а что если сказанное и совершенное ими по пьянке на загородных пикниках выйдет наружу и станет «общественным достоянием»? Только напрасно переполошились чиновники в самом начале. Николай Тимофеевич был истинно интеллигентным человеком и никогда не позволил себе вынести сор из избы. Когда же чиновники убедились, что не зря «доверяли» свои секреты этому учителю истории и краеведу, то упросили его брата, который работал в гороно, полечить своего брата в клинике от алкоголя. Николай Тимофеевич добросовестно принимал в больнице таблетки антабуса и поэтому тяжело переносил «провокации». Давление у него падало почти до нулевой отметки и приходилось приводить его в чувство с помощью внутривенных и подкожных инъекций. |

|

По выходу из больницы Николай Тимофеевич не пил по шесть-семь месяцев. А после всё начиналось по новой. Достаточно было съесть несколько лимонов, и можно было выпивать, не опасаясь умереть. Встречался я с Николаем Тимофеевичем и в трезвой компании, и в пивнушках, и в кафе. Частенько наблюдал, как он в изрядном поддатии, совершенно не шатаясь, движется медленно по прямой, никогда не срезая углы, и, подходя к перекрестку, по-военному поворачивается, смотрит направо и налево и, пропустив транспорт и показав себе рукой заданное направление, переходит медленно улицу. Был он коренастым, крепко сложенным человеком, с широким лицом и купеческой бородой. Ходил твердой, уверенной походкой. Память его была феноменальной. Он помнил не только все исторические события детально, но и все числа и даты. Поэтому был ходячей энциклопедией. Партийные чиновники этим пользовались, и не раз. Закрывали его в своих кабинетах и заставляли за вознаграждение писать доклады и выступления к юбилейным датам. |

Однажды, кода еще Иван Иванович Гришичев не работал первым секретарем партии в Вышнем Волочке, а был председателем горисполкома и обеспечил всю свою родню благоустроенными квартирами, включая сюда и бывших соседей, я встречаю Николая Тимофеевича на углу у книжного магазина, напротив театра. Смирнов был уже немного подшофе и торжественно протянул свою полную пятерню мне, здороваясь. Улыбаясь, он произнес: «Приветствую вас, Константин! Почему ваша светлость сегодня не в драмтеатре?» Я растерялся и спросил его ответно: «А что там происходит сегодня, что я должен быть непременно там?» – и внимательно посмотрел в глаза своему собеседнику. Смирнов сделал удивленный вид и, заговорчески приблизясь к моему лицу, заговорил: «Как, вы не знаете, что Иван Иванович Гришичев сейчас с высокой трибуны глаголет моими устами?» Тут уже я опешил полностью и подумал, что Николай Тимофеевич перебрал спиртного, но он не моргнув глазом продолжил диалог: «Вчера Иван Иванович на своей черной «Волге» вылавливает меня в городе, сажает на заднее сиденье и привозит меня к своей резиденции. Поднимает меня на второй этаж, вводит в свой кабинет, ставит на стол бутылку водки, стакан и закуску, потом достает кипу белой бумаги, кладет на письменный стол и говорит: «Я вас закрываю в своем кабинете на три часа, чтобы за это время вы мне приготовили доклад…» Вот поэтому моими устами сейчас и глаголет с высокой трибуны это высокопоставленное лицо! А ты что, думал, что я съехал? Шалишь, брат!» Потом он мне рассказал, как Иван Иванович открыл его и выпустил из заточения, прежде всего заставив расписаться в ведомости и получить энную сумму за работу. Поблагодарив за работу и вручив ему на дорогу бутылку водки с закуской, Иван Иванович отправил на своей машине Смирнова домой. Случай этот был не единственным, прибегали к помощи Николая Тимофеевича и другие чиновники. |

|

Игорь Николаевич Наумов. Мне никак не обойтись в своих воспоминаниях без Игоря Наумова, талантливого художника, большого знатока и любителя поэзии и страшно влюбленного в жизнь человека. Я знаю, что многим придется не по вкусу мое воспоминание, ибо был он человеком полнокровным и сложным по своей сути и ему всё человеческое было не чуждо. Был он грешен не больше нас с вами, но, находясь у всего города на виду, когда любая собака узнавала его в лицо и старалась задеть, а порою и укусить за то, что он не похож на всех остальных и еще выделяется своим талантом из безликой серой массы горожан… Знал я его еще мальчиком, потому что жил он на втором этаже деревянного дома на берегу реки Таракановки, как зовут ее местные жители «Авангарда», напротив остановки автобуса № 4, рядом с мостом. Там жил с 1949 по 1954 год мой родной дядя по матери Федор Иванович Лашин, пока не выстроил дом на Шлинском тупике. Мы с Игорем были ровесниками с разницей в один год, поэтому еще в детстве часто пересекались, хотя и не дружили в то время. Ближе я познакомился с ним, когда учился в седьмом классе школы №10, что была расположена в одноэтажном деревянном здании на берегу той же Таракановки, пока не было выстроено новое здание на Горке рядом с молокозаводом. Он тогда занимался в изостудии и учился уже в школе № 4. | |

Кафе в Ленинском сквере |

Вскоре, окончив десятый класс, уехал в Ленинград учиться живописи. В летнее время появлялся в городе с этюдником. Часто его можно было встретить пишущим акварелью наши ряды, церковь, «пожарку» и многое другое. Несколько слов мне хочется сказать о народном художнике России Вячеславе Федоровиче Шумилове. Познакомился я раньше с работами Вячеслава Шумилова, с его прозрачными живописными пейзажами, сочными натюрмортами, портретами и жанровыми картинами. Наглядно я знал этого человека уже несколько лет, прежде чем нас познакомил Слава Ведишев. Както я приехал в Калинин и на вокзале встретил Славу Ведишева и Вячеслава Шумилова. Если мне не изменяет память, то это было что-то в середине семидесятых годов. Тогдато Ведишев и представил мне Вячеслава Федоровича. Тот тоже уже наглядно знал меня и читал мои стихи в областных газетах «Смена» и «Калининская правда», которые часто печатали мои вещи. Так как продолжать разговор долго было некогда – все спешили по своим делам, – то мы поговорили буквально не более десяти минут. С той поры, случайно встречаясь в Калинине, мы, поприветствовав друг друга, расходились тихо по сторонам. Длительных бесед у нас в то время не происходило. Более или менее мы сошлись уже в восьмидесятых на Академической даче, где у Вячеслава Федоровича в деревне Городок был куплен дом, который служил ему все годы как творческая мастерская. Однажды Шумилов пришел в мастерскую Ермолаева и попросил Владика и меня помочь ему лодку спустить на воду. Мы пришли к нему в мастерскую, где я минут десять любовался его натюрмортами и всей утварью, которая служила Вячеславу Федоровичу натурой. Лодка была во дворе. Найдя несколько круглых нетолстых бревешек, мы приступили к работе. Владик тащил лодку за цепь спереди, а я толкал ее сзади. Вячеслав Федорович помогал нам подкладывать кругляки. Перетащив лодку через деревенскую дорогу, мы вытащили ее на луг. К реке был большой уклон, и лодка под нашим напором проскользила по лугу чуть ли не до самой воды. Тут мы еще немного подложили кругляшей и спустили лодку на воду. Вячеслав Федорович угостил нас водочкой со свежепросольными огурцами и копченой скумбрией. Немного поговорив о том о сем, мы с Владиком откланялись. Был я несколько раз в конце девяностых и в начале века у него в мастерской. В 1995 году я подарил Вячеславу Шумилову свою новую книгу стихов «Берег любви». Это произошло спонтанно. Както летом я зашел в магазин на Советской улице, где Евгений Карасев в уголке держал столик для покупки антиквариата. Мы долго разговаривали с ним, пока я не заметил Вячеслава Федоровича, чтото выбирающего для себя в этой лавке. Я подошел и поздоровался. Попросил Шумилова не уходить, пока я не подпишу ему свою книгу. |

|

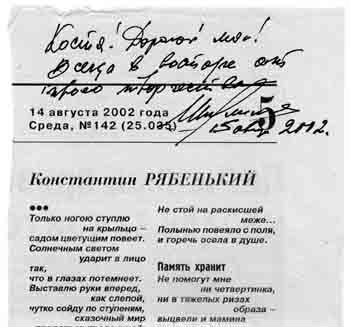

Он терпеливо дожидался моего автографа и, попрощавшись, ушел. Никаких дружеских отношений между нами не было, но, как впоследствии оказалось, каждый из нас внимательно следил за творчеством друг друга. В средине августа 2002 года я как-то зашел в редакцию «Тверской жизни», и там мне передали художественный альбом народного художника России Вячеслава Шумилова. Раскрыв альбом, я увидел газетную вырезку «Тверской жизни» за 14 августа с моей большой подборкой стихов, где на верхней чистой части газеты было написано авторучкой: «Костя! Дорогой мой! Всегда в восторге от твоего творчества! Шумилов. 15 августа 2002 года». Окрыленный этими словами, я прочитал уже дарственную надпись на самом альбоме. Теперь я как самую редкую реликвию храню этот альбом с дорогой для меня надписью Вячеслава Шумилова. После получения альбома я подписал Вячеславу Федоровичу ответно свою новую книгу «Черемуховые облака» и пошел в Тверское отделение Союза художников России, где была мастерская Шумилова. В мастерской его не оказалось. Мне сказали, что у Шумилова очень болят ноги, и поэтому он работает у себя дома. Квартира его была в этом же здании, поэтому, набравшись смелости, я позвонил в дверь. Открыла мне дверь его дочь, Ольга. Провела меня в комнату к Вячеславу Федоровичу. Он очень обрадовался и спросил меня: «Какими судьбами, Костя?!» Я ответил, что пришел подарить новую книгу, а в мастерской его нет, поэтому я решился побеспокоить его дома. Вячеслав Федорович похлопал себя по коленкам и произнес: «Вот, понимаешь, не дают мне ходу! Приходится дома, сидя на табуреточке, работать» – и показал мне рукой на табурет рядом с холстом. |

| Мы поговорили минут пятнадцать о даче художников. Вспомнили знакомых, ушедших в мир иной. Посетовали на здоровье. И тут его дочь Ольга позвала нас к столу. Обращалась она к отцу по имени-отчеству, уважительно. За столом нас сидело четверо: Оля с мужем, Вячеслав Федорович и я, незваный гость. Но как я ни отказывался от обеда, мне это не удалось сделать. Вячеслав Федорович и мне предложил рюмашку коньяку, но я категорически отказался. Шумилов пропустил рюмочку с первым блюдом, вторую со вторым и в окончание обеда сказал: «Ну, бог любит троицу!» – и опрокинул третью. Мы распрощались. Вячеслав Федорович обещал меня пригласить в марте месяце на выставку в Москве. Больше мы с Вячеславом Федоровичем Шумиловым уже не встречались. Когда вышла новая моя книга «Вечерний свет», то, подписав, я пришел к Шумилову на квартиру, но дочь Оля сказала, что он на Академдаче. Я попросил ее передать книгу отцу и распрощался. В скором времени, когда отмечала юбилей Академическая дача художников, Шумилова ударил инсульт и он умер. Похоронили его рядом с дачей художников. Когда была выставка Николая Дочкина, то на этой выставке я узнал от дочери, Ольги Пиотковской, что более сорока лучших работ ее отца Вячеслава Шумилова были похищены ворами из ее коллекции в квартире. На здании, где была художественная мастерская Вячеслава Федоровича Шумилова в Твери, была открыта мемориальная доска в честь увековечивания памяти народного художника России. |

| Так как я начал серию воспоминаний о художниках, то я хочу ее и продолжить в том же плане. Познакомился я с Александром Федоровичем Дубовым, вернее с Сашей, в далеком 1965 году, когда только что вернулся из Советской армии. Моя жена Светлана с матерью приемной тетей Паней Вихровой жили в одном подъезде с Дубовыми. У Саши и Прасковьи, жены Дубова, была еще тогда только одна маленькая дочь. Вначале мы просто приветствовали друг друга при встречах. Я знал, что Саша Дубов – начинающий художник, а Саша знал, что я пишу стихи, но еще нигде не публиковался. Еженедельно я бегал в библиотеку имени Горького по нескольку раз и приносил под мышкой стопы книг, которые проглатывал моментально. Нельзя было не заметить, что в своем большинстве это тонюсенькие поэтические сборники. Светина приемная мать тетя Паня была слепой, но и та както умудрялась определять, что всё свободное время я провожу за книгами. Часто она предостерегала Свету и просила ее поругать меня и дать понять, что нельзя столько читать литературы, а то можно свихнуться, сойти с ума, и приводила множество примеров. Я работал на экскаваторном заводе и со Спортивного переулка в Калинине ездил на работу на трамвае № 8. В средине июня 1967 года, когда я утром сел в трамвай и взял у кондуктора свежую газету, то на четвертой странице обнаружил свой портрет и стихи, которые представлял читателям поэт Андрей Дементьев. Радость была неимоверная. Но не прошло и недели, как я получил телеграмму из Вышнего Волочка, в которой сообщалось, что умерла моя родная бабушка Лашина Марфа Ивановна. |

|

Денег в семье не было, и я обратился за помощью к Анатолию Скворцову, который работал в «Калининской правде». Анатолий, посочувствовав моему горю, помог мне раньше времени получить 25 рублей гонорара за опубликованные стихи. На часть из них я купил венок для бабушки. Вечером мне пришлось обратиться к соседу за помощью, и Саша Дубов на дощечке сделал надпись: «Любимой моей бабушке Марфуше от горячо любимого внука Константина». Несколько раз Дубов пытался меня вразумить, что слова «любимая» и «любимый» неуместны и надо писать «дорогой», но я был непреклонен. Тогда Саша сказал мне: «Ну, если ты не боишься, то я выполню и напишу так, как ты хочешь». Через несколько месяцев я перебрался в родной Вышний Волочёк, и мы с Дубовым стали встречаться очень редко. Я знал, что его приняли в Союз художников. Дубов был наслышан о моих успехах. Знал, что меня выдвинул союз писателей Калинина на Всесоюзное совещание молодых писателей, которое проходило в марте 1975 г. в Москве, что в этом же году у меня вышла первая книга стихов, что меня стали печатать толстые московские и ленинградские журналы. Однажды в продовольственном магазине его жена Прасковья подвела Александра Федоровича ко мне, сказав: «Ну вот твой Рябенький, Саша! Ты боялся, что не узнаешь, а он мало изменился!» Александр Федорович пригласил меня к себе в гости в мастерскую. Сказал, что его мастерская на Серебряном переулке. |

|

С живописцем Юрием Матушевским познакомил меня давний мой приятель, сын Нины Петровны Цветковой, художник Олег Цветков. Как это было впервые, к стыду своему, я уже не помню. В мастерской Олега Цветкова, что находилась тогда в здании 6й средней школы по соседству с фильмотекой, я впервые увидел сочный, красочный натюрморт Юрия Матушевского с раками, красными как пламя. Мы долго говорили о насущных проблемах и в жизни, и в творчестве. Юрий не мог вести беседу равнодушно. Всегда вспыхивал как порох и уже убедительным тоном отстаивал свою точку зрения по данному вопросу, который тревожил в то время всех присутствующих. Попив чаю с печеньем, мы вышли с Юрием на воздух, и Матушевский предложил пройтись до сапожной мастерской у базара. Вышний Волочёк был залит солнцем с головы до ног. Щебетали птицы. А мы неспешно двигались к намеченной цели, разговаривая о том о сем. Из сапожной мастерской Юрий вызвал глухонемого сапожника и что-то ему долго объяснял руками. |

Невдали от плотины на берегу реки мы и нашли его пишущим очередной пейзаж. Работал Юрий самозабвенно. Я бы сказал, что он не писал, а священнодействовал. Мастерок у него мелькал как заведенный, и было трудно уследить за движениями руки мастера. Когда, вероятно, чтото надо было подправить или выписать более зримо мелкую детальку в пейзаже, только тогда Матушевский брал в руки маленькую кисть. Работал он мастехином. Было очень интересно наблюдать, да и поучительно, за работой такого дивного живописца. Был он по пояс раздет. Рубашка была у него завязана рукавами на поясе. При нашем появлении Юрий ничуть не прервал свою работу и, любезно поздоровавшись с нами, продолжил творить самозабвенно и горячо, механически отвечая на наши вопросы. Последний раз Юрия Матушевского я видел на «Авангарде», в здании бывшего швейника у реки. Он был жизнерадостен и полон творческих и жизненных сил. Его работы хорошо покупались в Швеции и Финляндии. А это воодушевляло Юрия и его друзей, ведь впервые в жизни можно было торговать своими картинами свободно с покупателями из других стран, даже далеко не дружественно относящихся к России. Мы поговорили с Матушевским недолго. Они грузили свои машины работами, были очень заняты делом, поэтому и разговор был дежурным и необязательным. В то время я уже жил в Твери после учебы в Литературном институте. В скором времени я узнал от художников, что Юры не стало. В один из летних дней Матушевский писал этюд на берегу реки. Погода стояла жаркая. Солнце пекло нестерпимо и тело, и голову. Юрий решил тут же искупаться. Нырнул – и пропал. Не выдержало сердце резкого переохлаждения. Его пытались откачать, но это уже было бесполезно. Выбыл навсегда из рядов талантливейших живописцев, что жили в районе Академической дачи в крестьянских избах, удивительный художник, чье творчество еще долгие годы будет вызывать чувство благодарности не только у рядовых зрителей, но и у знатоков живописи. |

| И дождь стучал, и пахло холодом, и, русым волосом звеня, прошла в зеленом платье молодость и не взглянула на меня. Не оглянулась. Нет! Ни разу! Ушла сквозь дождик навесной... Я длинный дождь поставлю в вазу, чтоб пахло в комнате весной. |

Почему Дементьев не разглядел этого стиха, мне самому до сей поры непонятно. То ли, беря мою молодость в расчет, он посчитал это выдумкой. То ли четверостишие, которое я сократил впоследствии, мешало целостному восприятию стиха настолько, что он и всему не придал особенного значения. Да и самому Дементьеву было в ту пору 36 лет. Он был молод, красив, успешен, поэтому никчемной грусти юноши в стихах он просто не поверил. Я же это стихотворение засунул в такой дальний ящик, что прочел его вновь лет через 15, оценил уже сам по достоинству и напечатал.

|

| Что значит золото? Что значит золотой? Нет! Я такою мерою не мерю. Я просто в очень солнечное верю И с солнечной шагаю головой. |

Первое стихотворение всё было написано только мной. Следующей шла «Лебедушка» и начиналась так: «Где же ты, лебедушка моя?/Долго ли искать тебя по свету? /По моей любви и ты тоскуешь где-то. Где же ты, лебедушка моя?» В этом стихотворении мне никак не давался конец. Мысль его была четко выражена, но в рыхлых строках. Не хватало четкого ритма. Последнее четверостишие написал за меня Анатолий Скворцов и передал подборку из шести стихотворений Андрею Дементьеву, чтобы тот представил меня на страницах «Калининской правды». Если последнее четверостишие в «Лебедушке» было написано рукой моего друга, то третье стихотворение от точки до запятой – Андреем Дементьевым по мотивам моего, и это вывело меня из терпения. Четвертое стихотворение от точки до точки написано мной, и это меня немного приободрило. Часов в десять утра я позвонил Андрею Дементьеву и сказал: «Андрей Дмитриевич, разве можно свое стихотворение выдавать в газете за мое? Мне стыдно и неприятно! Мне кажется, что все смотрят на меня как на вора!» На что мне поэт ответил приблизительно так: «Не возмущайся, Константин! Учись выражать свои мысли так, как я выразил твои мысли в своем исполнении! Поздравляю вас с подборкой! Читайте! Дерзайте! Пишите!» |

_____________________________________________________________________________________________________________________________ * Договор купли-продажи квартиры №21 в доме №14 по Волоколамскому пр. г. Твери, от 28 авг 1997 г. заключили Лейман Константин Эдуардович от имени Рябенького К.В. и Лейман Лариса Валентиновна |